様々な楽器と視覚的イメージで、過去~現在~未来に語りかける音楽

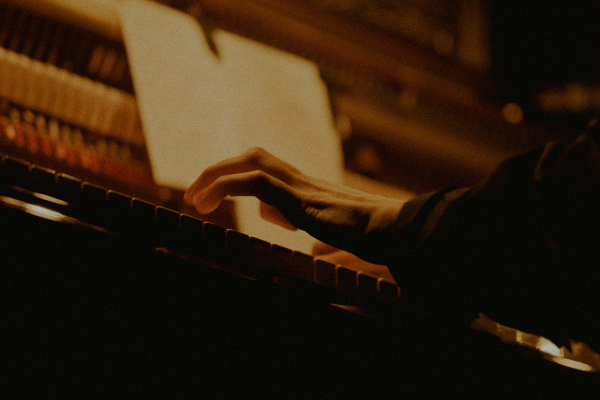

ポーランド・グダニスク生まれのコンポーザー&ピアニストでシンガー、ハニャ・ラニが2025年2月、二度目の日本ツアーを成功させた。その機会をとらえてメールでのインタビューを行い、独自のサウンドづくりの背景やアップライトピアノへの関心、ショパンの音楽に対する印象などを尋ねてみた。

©Siân O’Connor

――先ずは日本の聴衆の印象をうかがいます。

日本を訪れるのは特別なイベントという点で、私も例外ではありません。日本の文化と人々はヨーロッパ人の私にとって刺激があり、育てられもします。コンサートもまた、そうした経験の一部であり、ヨーロッパや北米、オーストラリアのツアーで得たものとは異なる要素がたくさんあるのです。日本の聴き手を信じられないほど集中していて、少し静か過ぎるのではないかという人もいますが、私は空気の中に美しい注意と集中を感じます。その晩、その会場で起こっているすべてが桁外れに大切で貴重なもので、おのずと最高のパフォーマンスを披露したい気持ちになります。演奏の前後も期待と好奇心に満ちあふれ、アーティストという職業が本質的に抱える不安や未知の要素を超え、人間(human being)として真に認識されているのだと感じました。

©Siân O’Connor

――ハニャさんの作品は伝統的なクラシック、ミニマル、ジャズ、アンビエント・ミュージックなど多彩な要素の集合体です。古典の枠を超え、よりクロスオーバーなスタイルを目指したきっかけは何ですか?

私の音楽を『スタイル(様式)とジャンルを巡る果てしない旅』と呼ぶのは、的を射ています。多彩なバックグラウンドが音楽へのアプローチに大きな影響を与え、たくさんの音楽のアイデアと過激ではなく穏やかに対話する方向に展開しました。私は音の領域だけでなく、歴史を超えたコンセプトを広げていくメディアとして音楽を扱っている、と言えます。過去と現在、未来を等しく語る音楽です。サウンドは純粋に抽象的となり得て様々な解釈、異なる段階の深みの余地を与えるヴィジュアルアートに似て、私のこうした活動に最適の環境を提供します。いつも感心するのは、音楽が単純に官能的な体験と認知されることもあれば、深く哲学的あるいは政治的な問題の提起もできる点です。信じられないほど柔軟で、広がりがあります。

――幼少期からの様々な音楽体験は、今のサウンドにどう影響していますか?

両親は音楽を生活の大事な一部と考える愛好家であり、私が7歳の時に音楽学校に入れ、ピアノの学習が始まりました。トレーニングは20年に及びましたが、私は幼少期からあらゆるジャンルの音楽に魅了されてきたのです。そして、ベルリンのハンス・アイスラー音楽大学在学中のある日、自分自身で何かをつくり演奏することに無上の喜びと情熱を覚え、自分の作曲活動に専念することを決めました。正しい選択だったと思います

©Ryo Mitamura

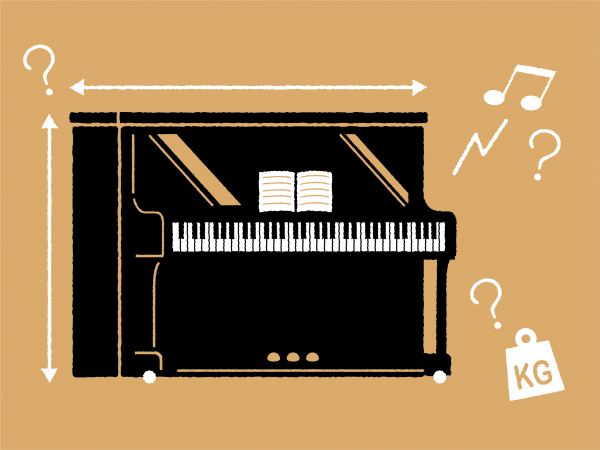

――東京のライヴではカワイのグランドピアノ、アップライトピアノの両方を使われましたが、どう弾き分けるのでしょうか?

クラシック音楽で最もポピュラーな楽器という理由で私も長年、グランドピアノを弾いていました。ある日、ニルス・フラーム(訳者註:Nils Frahmは1982年ハンブルク生まれのドイツ人作曲家&プロデューサー。クラシックとエレクトロミュージックを組み合わせ、グランドピアノ、アップライトピアノ、シンセサイザー、ドラムマシン、モーグベースなどをミックスする手法で知られる)がアップライトピアノを前面に据えたレコーディングの存在を教えられ、私の考え方は一変します。クラシックの世界ではアップライトがグランドピアノより劣ると見なされがち。フェルトを使うことでクリアな音も柔らかくくぐもった音も出せる素晴らしい楽器のアップライトと触れ合う機会はなかなかありません。啓示と新鮮な感覚をともなった発見に魅了された私は数年間、グランドピアノを徹底して拒みました。その後、私は再びアップライトとグランドピアノ、自宅にあった他のキーボードを一緒に演奏して、自分のサウンドをより豊かに、遊び心のあるものに広げていく準備ができたと考えました。他の楽器の模倣ではなく、違いや個性を際立たせる手法です。

――他にシンセサイザーもあり、作曲ではアコースティック楽器と電子楽器の違いなども意識するのですか?

曲によって、あるいは同じ曲の中でも音色や音質を変えられるように、コンサートにもグランドピアノとアップライトピアノの両方を取り入れました。まず第一に、自分がピアニストであるという思いから、自身の作曲は非常に本能的で身体的な経験、楽器との対話に依存しており、私の音楽言語は深く、アコースティックな楽器に根ざしています。電子楽器についても同様です。楽器の音を最も柔軟かつ生き生きと表現するために、その可能性を入念に引き出したいと考えてきました。私はProphet08というシンセサイザーも長年愛用しています。珍しい楽器ではありませんが、今も多くのインスピレーションを授けてくれます。現在は2台のシンセサイザー(ツインシンセ)で演奏するセットに取り組み、どれだけの新しい音やフレーバーを引き出せるかに興味津々です。

©Ryo Mitamura

――ガラッと話題を変えます。今年はショパン国際ピアノコンクールの開催年です。ポーランド人アーティストとして、ショパンはハニャさんにとって、どのような存在ですか?

私のDNAの一部だと思います。特にワルシャワのショパン音楽大学でクラシック音楽を修めた時期は私に大きな影響を与えました。ショパンが幼少期を過ごし、彼の心が宿る場所で学べたことは本当に光栄です。ショパンの音楽には、信じられないほどミステリアスで魅惑的な何かがあります。他のロマン派作曲家に似ているようで似ていない。むしろバッハの音楽を思わせるものがあり、それがまた人間を超えたアプローチのように感じられ、畏敬の念を抱かせます。郷愁の趣もあり、切望や喪失、置き忘れなどの痛切な感覚は多くの聴き手や音楽家に共通の基盤です。

――「Cateen」としても知られる角野隼斗さんが、2021年の前回コンクール参加後、ハニャさんのコンサートにサプライズゲストとして登場したそうですね。

私はコンクールの場で隼斗さんと知り合い、すぐ仲良しになりました。ショパンでも彼の感性や才能に驚かされましたが、即興演奏も素晴らしいと知って、さらに驚きました。心から応援しています。

――角野さんとの日本での共演も実現することを祈ります。ありがとうございました。

取材・翻訳・執筆:池田卓夫(音楽ジャーナリスト@いけたく本舗®︎)

Hania Rani ハニャ・ラニ

クラシック、ジャズ、エレクトロニック音楽を融合させるピアニスト、作曲家、シンガー。ワルシャワとベルリンで学び、様々なスタイルを探求し、ソロピアノアルバムや映画音楽を発表。2019年の『Esja』や2023年の『Ghosts』で注目を集め、さらに映画や舞台の音楽にも携わり、幅広い活動を展開。また、映画『The Lost Flowers of Alice Hart』や『The Summer Book』の音楽も手掛け、常に新しい挑戦を追い求めており、音楽の境界を超える姿勢が評価されている。

https://haniarani.com